Por Débora Britto, da Revista AzMina

Joelma Lima, 39 anos, compreendeu que lutar é o único caminho para que outras crianças não sofram o mesmo que seu filho assassinado por um policial militar quando brincava com um amigo próximo à sua casa. Mário Andrade só tinha 14 anos, uma bicicleta, sonhos de construir uma casa para a mãe, e foi executado brutalmente, sem qualquer possibilidade de reação.

“O extermínio do meu filho mudou completamente a minha vida. Mário não teve liberdade nem sequer para brincar”, afirmou Joelma. As mães que moram em favelas, diz ela, “não têm direito de ter os filhos brincando na rua e de crescerem livres”.

O relato dessa mãe mostra que a Lei do Ventre Livre até hoje não vale. Na época em que foi promulgada era mais um plano das elites brancas para adiar o rompimento radical do sistema escravista. O texto de 1871 estabelecia que filhos de mulheres negras escravizadas nasceriam livres, mas aos 8 anos de vida os senhores de escravos poderiam escolher entre receber do Estado brasileiro uma indenização de 600 mil réis ou cuidar – e valer-se dos serviços da pessoa escravizada – até os 21 anos, com algumas responsabilidades de prover educação.

Pagaram com a juventude

O que a história registra é que, no geral, um percentual muito pequeno de senhores entregou as crianças ao governo, e um percentual menor ainda garantiu a educação formal para os jovens negros. Assim, a legislação talvez só tenha servido para que as mães enxergassem nos frutos de seus ventres a possibilidade de lutar para garantir que a liberdade se efetivasse. Muitas crianças e jovens bancaram a própria libertação com o trabalho realizado durante todo o período de tutela. Mário Andrade pagou com a vida.

Foram dois anos e quatro meses até que a Justiça pelo filho de Joelma fosse conquistada em 2018. Um tempo doloroso para a mãe, mas ela não parou por aí e fundou o Centro Comunitário Mário Andrade em memória ao filho. Oferece atividades de educação e recreação aos jovens do bairro do Ibura, periferia do Recife, capital pernambucana. Hoje, Joelma vive para que o seu povo tenha voz, saiba dos seus direitos e resista junto com ela.

“Se a gente for esperar pelo estado, que nunca fez nada todos esses anos, não vamos para lugar nenhum”. O desejo de Joelma é trazer para crianças, adolescentes e mães o poder “de ir e vir sem medo”, o direito de viver.

Cada vez mais gente participa do Centro Comunitário. É com suas duas filhas e mais duas bebês, recém adotadas por ela, que Joelma transforma, diariamente, o sonho de Mário em um sonho coletivo por liberdade.

A resistência das mães periféricas

Perto de Joelma, na periferia do município de Olinda (PE), Elisângela Maranhão, 49 anos, também acolhe física e emocionalmente muitas mulheres com o grupo Mães da Saudade – de filhos mortos pelo tráfico ou pela polícia. Conhecida como Anjinha, no bairro de Peixinhos ela é uma referência para mães jovens e mais velhas. Integra ainda o Coletivo Mulheres Periféricas LGBTQI+.

“Basta olhar para uma comunidade pobre para entender o tamanho do desafio para que ventres negros sejam livres”, fala Anjinha, que foi mãe solo na adolescência. Para ela, tanto a Lei Áurea como a Lei do Ventre Livre são duas perversidades. “Crianças e mulheres negras pobres não têm liberdade. Muitas vivem em uma relação semelhante à escravidão com a exclusão social”, afirma.

O trabalho e estratégia mais urgente de Anjinha é o de quebrar ciclos. Diante da falta de direitos, do extermínio de meninos e jovens, muitas mães, avós, irmãs precisam de ajuda. Uma das principais fontes de resistência das mulheres negras é primeiro querer ficar viva. “Assim nós lutamos juntas pela liberdade dos nossos filhos e filhas”, diz.

Falar das boas lembranças e resgatar o valor da vida dos meninos e meninas que foram vítimas da violência é a prática dos ciclos restaurativos do grupo Mães da Saudade. “Quando essa mãe fala, ela transforma o luto em luta, ela consegue lidar com a dor”, explica Anjinha.

Fortalecidas e em grupo, a cobrança se volta para o Estado, para denunciar a falta de políticas públicas e a violência policial. No corpo a corpo, amparando o choro de outras mulheres, Anjinha protege suas crianças.

Filho negro criado em rede

Em 2014, quando Akins Samuel nasceu, Juliana Gonçalves, 35 anos, teve ao seu lado mulheres que a ajudaram a começar a caminhada da maternidade. “Parir é uma experiência de morte e vida”, percebe Juliana. Foi com outras mulheres negras, como a avó que esteve presente no seu parto, que ela entendeu que redes de apoio são uma sabedoria ancestral para lidar com a solidão, o peso e responsabilidade de ser mãe, sobretudo, negra.

Ela vem de um ambiente familiar com muitas mulheres e poucos homens, como muitas famílias negras. “Passei pela experiência do abandono pelo pai do meu filho quando estava com cinco meses de gestação”, contou Juliana. Hoje, com 7 anos, Akins é um menino negro de pele escura e cabelo black lindo. Juliana aprendeu com a mãe – avó de Akins – que, desde que ela era criança, exaltava a beleza dos filhos e dos cabelos, mas não de uma forma política.

Na universidade, ela entendeu o que significava ser uma mulher negra. Cursou jornalismo na faculdade paulista Mackenzie, em uma sala com 60 pessoas – apenas 4 negros. A partir daí, começou a participar de coletivos negros e depois do movimento organizado, quando esteve em uma roda só com mulheres negras pela primeira vez. Mais tarde, Juliana ajudou a construir a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, coletivo que compõe até hoje.

Nesse ativismo, ela busca criar os caminhos para liberdade efetiva do seu filho. Um menino negro que será um homem negro no Brasil – e, por isso, há preocupação e urgência. “A sociedade e o racismo fazem com que eu tenha que preparar ele e isso já é uma crueldade”, afirma Juliana. Como ele vive em um ambiente militante acolhedor, precisou que lhe fosse dito que nem todo mundo vai ser legal com ele.

“Minha perspectiva de liberdade é que ele tenha opções, saiba se defender, se afirmar como pessoa e conhecer sua história. Esse é um lugar de potência”.

“A voz de minha filha

recolhe em si

a fala e o ato.

O ontem – o hoje – o agora.

Na voz de minha filha

se fará ouvir a ressonância

O eco da vida-liberdade.”

Conceição Evaristo, poema “Vozes Mulheres”.

Burlando o sistema

A historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) Martha Rosa Figueira Queiroz explica que construir redes de apoio mútuo foi uma estratégia extremamente eficaz e sábia das mulheres negras. “Sem a crença no valor das trocas mútuas, na coletividade, nós não teríamos chegado até aqui, nem nós, nem nossas famílias”.

As mulheres criaram postos no comércio informal e no trabalho doméstico em busca da autonomia financeira, que no século 19 possibilitou a compra de alforrias para elas e para as famílias negras. “Elas vendiam todo tipo de coisas. Temos as ganhadeiras no período escravista, comerciantes, costureiras, lavadeiras”, destaca Martha Rosa. E esse trabalho exaustivo permanece até hoje, assim como os meios criativos para garantir o sustento da família.

Outro objetivo perseguido pelas mulheres negras e passado como herança valiosa foi a educação – a possibilidade de estudar e se formar. “Todas nós temos lembranças de nossas avós e mães dizendo que não nos deixaria nada [em bens materiais], mas deixaria a educação”, recorda Martha.

A coletividade como um princípio, a busca pela autonomia financeira e a educação como um valor formam as famílias negras, que burlam o sistema escravocrata. “São 150 anos da lei, mas são mais de 150 anos que as mulheres negras estão firmes para que seus ventres sejam efetivamente livres”, reflete a historiadora, apontando que elas estão nas organizações de bairro, são professoras, escritoras e artistas, comprometidas com a melhoria de vida da população negra.

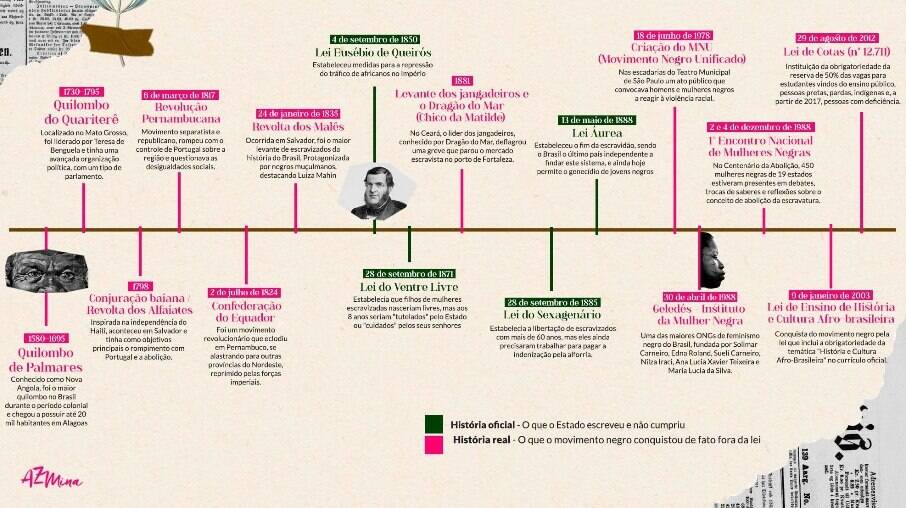

História da liberdade negra no Brasil:

Educação e "musculatura emocional"

Quando se olha as fotos de formatura, está a alegria de uma família negra de formar uma filha, um filho, no ensino médio, nos cursos profissionalizantes, ainda mais nas faculdades, indica Martha Rosa. “Ter um filho formado era a grande batalha de uma mulher negra, pois ela sabia que ia ser mais um elemento a fortalecer a trajetória de libertação”, diz a estudiosa.

A educação se tornou uma bandeira de luta do movimento negro organizado com as ações afirmativas nas universidades públicas. Após as primeiras experiências de ações afirmativas no ensino superior para inclusão de negros, o percentual de pretos e pardos que concluíram graduação passou de 2,2% para 9,3% (de 2000 a 2017), conforme dados do IBGE e do Censo.

A partir dos acessos e oportunidades de ascensão que tiveram, o povo negro deu seguimento à luta por liberdade e combate ao racismo. Chris Gomes, 43 anos, foi a primeira de sua família a entrar na faculdade. Vinda de uma família pobre, sua mãe é uma figura central na sua formação: foi uma criança escravizada, só estudou até a 7ª série e teve o primeiro sapato aos 8 anos de idade. Cultivou na filha o desejo de estudar, de ser independente desde sempre. “Cresci com ela falando que não deveria me submeter, nunca, a ninguém”, recorda.

A lição aprendida com a mãe será passada adiante com a pequena Serena Odara, 4 anos. Chris se preocupa, especialmente, em formar na filha uma “musculatura emocional”, nas palavras dela, um acolhimento individual que é também uma tentativa de curar feridas ancestrais.

A educação para saber reagir a alguma agressão racista começa em casa, no fortalecimento da autoestima e na criação de redes. “A luta pela liberdade é uma constante e eu tento utilizar as ferramentas que eu tenho”, conta Chris.

Das gerações antigas às atuais, se mantém na narrativa dessas mulheres o sentido de garantir a estabilidade emocional, e para isso contam com o apoio de uma amiga, de uma comadre, de mãe, irmãs, filhas, tias, sobrinhas… Uma história comum a muitas famílias, por exemplo, é a tia que melhorou de vida e acolheu sobrinhos na capital para que pudessem estudar.

Insubmissas, elas deixam legados

Diversos relatos historiográficos, na poesia e na literatura, dão conta das estratégias, da ginga, da astúcia e inteligência que negras e negros precisaram ter para conquistar a liberdade. E coube às mulheres carregar, proteger e transmitir os saberes da ancestralidade do povo negro.

Luísa Mahin, uma negra liberta e quituteira que viveu em Salvador, foi mãe de Luís Gama, jornalista, escritor e advogado autodidata, importante abolicionista do século 19. Luísa é considerada uma das maiores lideranças negras contra a escravidão na Bahia e teria participado ativamente da Revolta dos Malês, em 1835.

Símbolo de resistência e insurreição negra e feminina, a memória de Luísa Mahin vem sendo resgatada nos últimos anos. Ventres negros como o dela deram à luz a revolucionários que continuiram o enfrentamento à escravidão no Brasil. Muito antes de o Estado aprovar a Lei do Ventre Livre, Dandaras, Marias Firminas, Terezas de Benguela já estavam na luta e deixaram seus legados.

Publicação original aqui .